Introduction

S’appuyant sur une pratique remontant à l’Antiquité, les États forgent des traités d’extradition afin de pouvoir poursuivre les fugitifs et autres individus recherchés dans des juridictions éloignées. L’extradition est devenue de plus en plus importante compte tenu de la propagation des organisations criminelles transnationales, notamment celles impliquées dans le terrorisme, le trafic de drogue, la contrefaçon et la cybercriminalité.

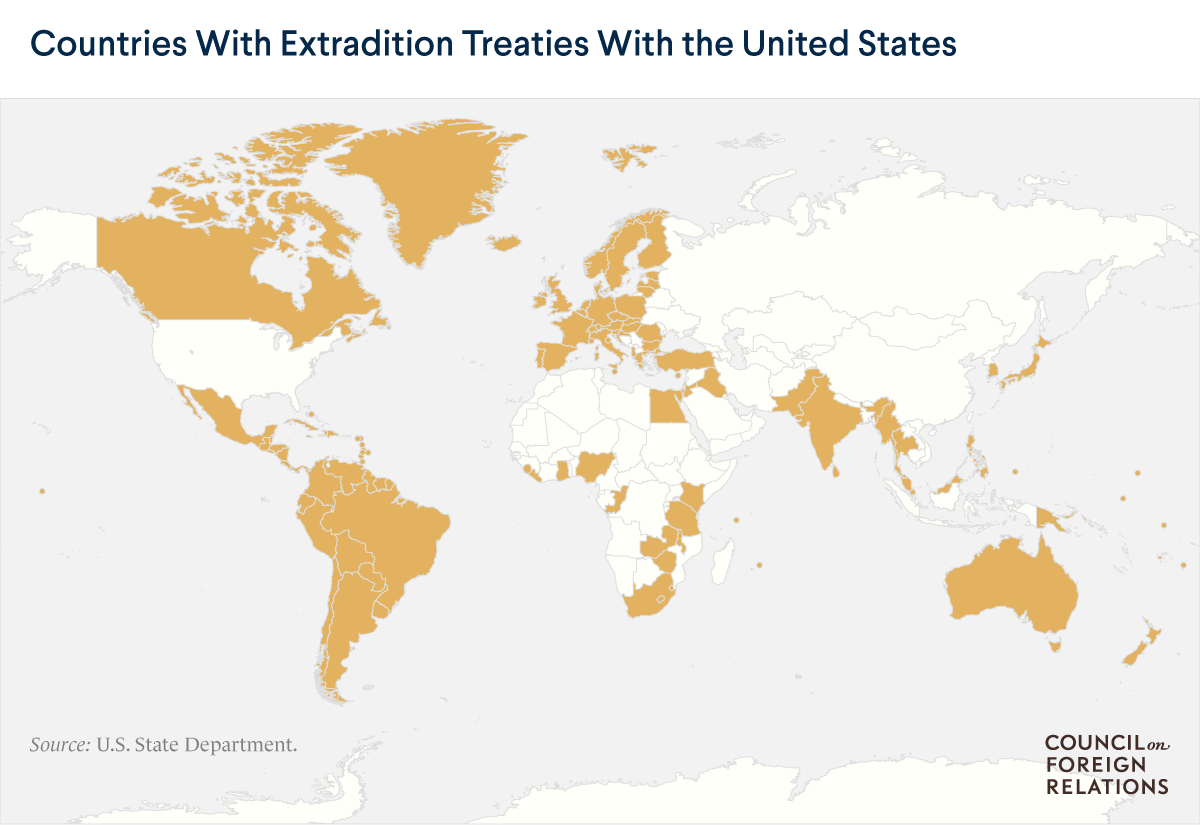

Les États-Unis ont conclu des traités d’extradition avec plus d’une centaine de pays. Mais même avec les traités en place, les extraditions sont souvent litigieuses et se retrouvent parfois mêlées à des frictions géopolitiques. Les cas dans lesquels les pays n’ont pas de traité d’extradition suscitent souvent le plus d’intérêt de la part du public, comme c’est le cas pour l’ancien dirigeant de Nissan Carlos Ghosn, qui s’est enfui au Liban depuis le Japon, où il risque une peine de prison pour des accusations de malversations financières.

Qu’est-ce que l’extradition ?

Plus d’informations sur :

Le droit international

les États-Unis

le Mexique

la Colombie

La criminalité transnationale

L’extradition est le processus officiel par lequel un État remet un individu à un autre État pour qu’il soit poursuivi ou puni pour des crimes commis dans la juridiction du pays requérant. Elle est généralement autorisée par un traité bilatéral ou multilatéral. Certains États extraderont sans traité, mais ces cas sont rares.

Qu’y a-t-il dans un traité d’extradition ?

Les traités signés au cours des dernières décennies ont tendance à adopter une approche de » double incrimination « , classant comme extradables tous les crimes punissables dans les deux juridictions. Les traités d’extradition plus anciens, en revanche, ont tendance à énumérer les délits couverts. Par exemple, le traité entre l’Albanie et les États-Unis, signé en 1933, comprend un inventaire de plus de deux douzaines de crimes, dont le meurtre, le viol, l’incendie criminel et le cambriolage. De nombreux traités d’extradition n’autorisent l’extradition que pour les crimes dont la peine est supérieure à un an.

Les traités définissent également les cas où l’extradition doit être refusée. Par exemple, les autorités ne peuvent généralement pas extrader des personnes pour des infractions militaires ou politiques, avec des exceptions pour le terrorisme et d’autres actes violents. Certains États n’extraderont pas vers des juridictions pratiquant la peine capitale ou l’emprisonnement à vie, quelles que soient les circonstances, ou à moins que l’autorité requérante ne s’engage à ne pas imposer ces peines.

D’autres dispositions communes traitent de la nationalité (de nombreux États n’extraderont pas leurs propres citoyens, ou ne le feront que de manière limitée), de la double incrimination, des délais de prescription, des frais administratifs, de la représentation juridique et du transfert de preuves.

Bulletin quotidien d’actualité

Un résumé des développements de l’actualité mondiale avec l’analyse du CFR livré à votre boîte de réception chaque matin. La plupart des jours de la semaine.

Comment fonctionne le processus d’extradition des États-Unis ?

Extraditions des États-Unis. Le processus commence généralement avec un gouvernement étranger qui fait une demande au département d’État américain avec les documents requis par le traité, qui comprennent souvent des détails sur la personne recherchée, les infractions alléguées, les documents d’accusation, les mandats d’arrêt et les preuves. Lorsque les autorités étrangères estiment qu’il existe un risque de fuite, elles peuvent demander une arrestation et une détention provisoires pendant qu’elles rassemblent les documents requis. Le secrétaire d’État décide alors de transmettre ou non la demande au ministère de la justice, qui examine le dossier pour vérifier la conformité aux traités, obtient un mandat d’arrêt et arrête le fugitif, qui est ensuite présenté à un juge ou à un magistrat fédéral. Le tribunal décide alors s’il existe une cause probable de croire que la personne a commis l’infraction couverte par le traité applicable. (Les droits d’une personne lors de ces audiences sont plus limités que dans les procès ordinaires. Elle ne peut pas faire appel de la décision du tribunal, mais elle peut contester la compétence du tribunal). Si le tribunal trouve une cause probable, il certifie l’extradition et renvoie l’affaire au secrétaire d’État, qui a le dernier mot sur la question. Cette procédure de certification n’est pas une entreprise d’établissement des faits ou une évaluation indépendante des preuves, comme ce serait le cas lors d’un procès ; elle détermine plutôt si les faits allégués constituent un crime dans le pays poursuivant.

Plus d’informations sur :

Le droit international

les États-Unis

le Mexique

la Colombie

Le crime transnational

Les extraditions vers les États-Unis. Un procureur d’État ou fédéral rencontre l’organisme d’application de la loi concerné pour se renseigner sur le crime et décider si une extradition vaut les coûts importants. (Le bureau du procureur de l’État ou fédéral demandeur couvre les frais de traduction). Les procureurs préparent ensuite une demande à l’intention du ministère de la Justice, qui l’examine pour vérifier si elle est suffisante. Si elle est approuvée, le ministère de la Justice la transmet au département d’État. Dès son approbation, le Département d’État envoie la demande à l’ambassade américaine concernée, qui la transmet aux autorités du pays de refuge. À partir de là, la procédure varie d’un pays à l’autre, mais elle tend à suivre un parcours similaire à celui des États-Unis. Les suspects peuvent contester ou faire appel de l’extradition dans de nombreux pays. Après l’approbation du pays de refuge, le service des maréchaux américains escortera le plus souvent le fugitif vers les États-Unis.

La notice rouge d’Interpol. N’importe lequel des quelque deux cents pays membres de l’organisation internationale de police peut, avec un mandat d’arrêt ou une décision de justice valide, demander ce que l’on appelle une notice rouge pour un individu recherché. Cette notice sert d’alerte aux policiers et aux agents frontaliers du monde entier. Les pays membres peuvent, à leur discrétion, arrêter le sujet de l’avis et entamer une procédure judiciaire d’extradition.

Combien de temps dure le processus ?

Les délais varient considérablement d’un cas à l’autre, mais l’extradition moyenne impliquant les États-Unis prend plus d’un an entre la demande et la remise. Certaines ont pris plus d’une douzaine d’années, tandis que de nombreuses affaires sont closes sans la capture d’un fugitif.

Quels pays ont des traités d’extradition avec les États-Unis?

Les États-Unis ont des traités d’extradition avec plus de cent pays, certains datant de plus d’un siècle. Ils n’ont pas de traités avec des dizaines d’autres, dont la Chine, l’Iran, la Corée du Nord et la Russie, ainsi que de nombreux pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’anciens pays soviétiques.

Cependant, les États-Unis collaborent avec certains de ces pays sur des questions d’application de la loi, y compris sur les transferts de personnes en détention, au cas par cas. Par exemple, les États-Unis ont renvoyé deux suspects de corruption en Chine avant un sommet très médiatisé entre les présidents Barack Obama et Xi Jinping en 2014.

Combien de personnes sont extradées vers les États-Unis chaque année ?

Il est difficile d’obtenir des données complètes sur les extraditions, car les différentes agences ont des normes de déclaration différentes. En outre, l’application de la loi ou les sensibilités politiques empêchent de nombreuses extraditions d’être enregistrées. Les analystes estiment que le service des maréchaux américains, qui gère la grande majorité des extraditions internationales, ont géré entre 350 et 600 extraditions vers les États-Unis chaque année depuis une douzaine d’années.

Les considérations politiques jouent-elles un rôle ?

Même lorsqu’un traité est en place, de nombreux facteurs influencent la coopération bilatérale en matière d’extradition, notamment les priorités en matière d’application de la loi, les ressources bureaucratiques et les relations commerciales et politiques entre les pays. Par exemple, malgré la signature d’un traité d’extradition en 1978, le Mexique et les États-Unis se sont querellés sur les extraditions pendant plus d’une décennie après, avec pour point culminant l’affaire Camarena à la fin des années 1980, lorsque des chasseurs de primes américains ont enlevé un médecin mexicain soupçonné d’avoir contribué à la torture et au meurtre d’un agent américain de lutte contre la drogue. L’épisode a empoisonné la coopération en matière d’extradition entre les deux pays pendant plusieurs années.

« Le Mexique a toujours été réticent à extrader ses citoyens vers les États-Unis, en particulier face à plusieurs intrusions perçues sur la souveraineté mexicaine par les forces de l’ordre américaines dans la poursuite de suspects », ont écrit Emily Edmonds-Poli et David Shirk dans un article du journal juridique de 2018 .

Les extraditions du Mexique vers les États-Unis ont ensuite bondi au début des années 2000, passant de seulement douze en 2000 à plus de cent en 2009. Les analystes attribuent cette embellie au réchauffement des liens et à la coopération en matière de lutte contre les stupéfiants entre les administrations des présidents Felipe Calderon et George W. Bush, puis de Barack Obama.

Quels sont les cas récents d’extradition très médiatisés ?

Carlos Ghosn. L’ancien dirigeant de l’industrie automobile a choqué la communauté internationale des affaires fin 2019 lorsqu’il s’est arrangé pour que d’anciens agents militaires l’enlèvent par esprit de Tokyo, où il était sous surveillance ordonnée par la justice, et le transportent à Beyrouth, au Liban. Son évasion, qui comprenait un arrêt à Istanbul, a été considérée comme un embarras pour les autorités japonaises qui poursuivent Ghosn pour des crimes financiers présumés. L’incident a également tendu les relations entre le Japon et le Liban, qui n’ont pas de traité d’extradition. En réponse, Tokyo a émis une notice rouge Interpol pour Ghosn.

Julian Assange. Agissant sur une demande d’extradition des États-Unis, les autorités britanniques ont arrêté le fondateur de WikiLeaks après son expulsion de l’ambassade d’Équateur à Londres en avril 2019. L’Équateur avait accordé l’asile à Assange en 2012 et l’avait autorisé à résider dans son ambassade pour éviter son extradition vers la Suède, où il faisait l’objet d’une enquête pour viol et autres crimes présumés. Toutefois, l’Équateur a retiré sa protection, invoquant des griefs contre Assange et WikiLeaks. Les autorités américaines ont accusé Assange d’avoir conspiré pour pirater des ordinateurs du gouvernement américain et diffuser des centaines de milliers de documents classifiés entre 2010 et 2011. Les autorités suédoises ont abandonné leurs enquêtes sur le viol et l’agression sexuelle d’Assange à la fin de 2019.

Meng Wanzhou. Les autorités canadiennes ont arrêté Meng, une dirigeante du géant chinois des télécommunications Huawei, en décembre 2018 à la demande des États-Unis. Les procureurs américains l’ont accusée de fraude bancaire et télégraphique liée aux affaires de Huawei avec l’Iran. La procédure d’extradition a suscité une attention médiatique importante compte tenu du statut de la suspecte et de la toile de fond des négociations commerciales délicates entre les États-Unis et la Chine. Dans les jours qui ont suivi l’arrestation de Meng, la Chine a détenu deux Canadiens dans ce que de nombreux commentateurs ont qualifié de représailles politiques.

Fethullah Gulen. En 2016, les procureurs turcs ont déposé une demande d’extradition pour le religieux, qui vit aux États-Unis depuis plus de quinze ans. Ankara allègue que Gulen dirige une organisation terroriste qui serait à l’origine de la tentative de coup d’État de 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan. Le ministère de la Justice a rejeté la demande de la Turquie, affirmant qu’elle ne répondait pas « aux normes légales d’extradition. » Cependant, les présidents Trump et Erdogan auraient discuté de la question de l’extradition fin 2018, soulevant des questions sur le sort de Gulen.

Joaquin « El Chapo » Guzman Loera. Le gouvernement mexicain a extradé Guzman, l’ancien caïd du cartel de Sinaloa, vers les États-Unis en 2017 pour faire face à de multiples accusations liées à la drogue. Avant son transfert, il s’est échappé à deux reprises de prisons à sécurité maximale au Mexique, suscitant des inquiétudes quant à l’intégrité du système judiciaire mexicain. En février 2019, il a été condamné par un tribunal fédéral de New York à l’issue d’un procès de trois mois qui a permis de comprendre en profondeur les rouages de l’une des entreprises criminelles transnationales les plus lucratives de l’histoire.

Quelles sont les alternatives à l’extradition ?

La renonciation. Dans ce qui est l’alternative la moins controversée, un fugitif peut renoncer au processus formel d’extradition et accepter d’être transféré aux autorités étrangères.

Expulsion. Plutôt que d’extrader des non-nationaux, certains pays acceptent de les déporter, parfois en dehors de toute procédure administrative formelle. Par exemple, en coopération avec les agents frontaliers américains, les autorités mexicaines ont expulsé de manière informelle de nombreux individus, souvent soupçonnés de crimes liés aux stupéfiants, vers les États-Unis.

Rendu extraordinaire. Avec la restitution extraordinaire ou irrégulière, un fugitif est généralement arraché à un pays de refuge et se voit refuser l’accès à son processus judiciaire. Les autorités américaines ont eu recours à cette pratique pour amener des terroristes présumés et d’autres criminels aux États-Unis ou dans des pays tiers pour qu’ils y soient détenus, interrogés ou poursuivis. Parfois, le gouvernement du pays de refuge consent à la restitution, parfois non. La Cour suprême des États-Unis a statué qu’un accusé peut être jugé même s’il a été enlevé de force et amené aux États-Unis. Les groupes de défense des droits de l’homme ont affirmé que les restitutions extraordinaires sont illégales, en particulier celles destinées à soumettre les détenus à des techniques d’interrogatoire sévères dans des pays étrangers.

Les poursuites à l’étranger. Une dernière option consiste à ce que le gouvernement étranger poursuive l’individu, ce qui se produit souvent lorsque l’individu est un ressortissant de ce pays et ne peut donc pas être extradé. Par exemple, après une bataille d’extradition très médiatisée, Samuel Sheinbein a été jugé et condamné en Israël pour avoir commis un meurtre dans le Maryland en 1997. La Cour suprême d’Israël a jugé que Sheinbein, qui revendiquait la citoyenneté israélienne, ne pouvait être extradé, malgré les souhaits des gouvernements israélien et américain. Israël a par la suite adopté une loi autorisant l’extradition de ses ressortissants.