色素圏

通常、私たちが目にするのは光球と呼ばれる太陽の明るい表面ですが、それでもその明るさは、太陽の他の多くの重要な領域を容易に見えなくしてしまいます。 しかし、光球からの光を遮断すると、他の暗い領域は完全に消えてしまいます。 皆既日食では、光球の明るさによって隠されていた太陽のすべての部分を見ることができます。

光球の上、乱れた表面から約5,000km上にあるのが「彩層」と呼ばれる太陽大気の領域です。 これは皆既日食の時や高性能の望遠鏡でしか見ることができません。赤やピンクがかった色をしているため、黒くなった月が遠くの灰色のコロナに対して薄い後光のように見えることから、「クロモ」球と呼ばれるようになりました。

この壮大な画像は、1999年の日食を撮影したLuc Viatour (Luc Viatour / www.Lucnix.be) の作品で、彩色圏とその詳細の一部をわかりやすく示しています。

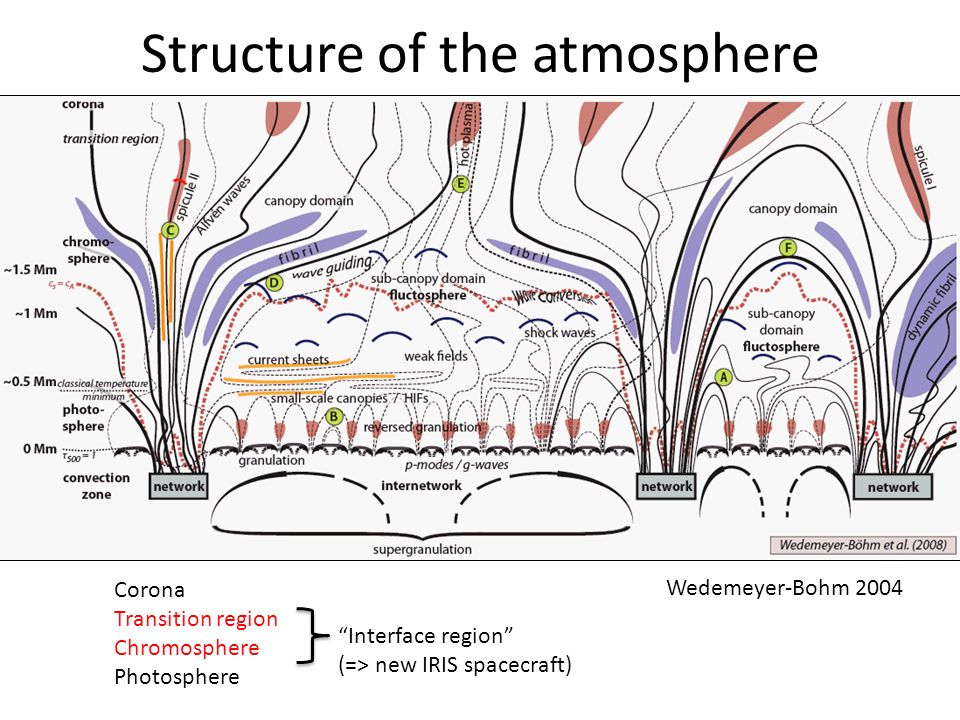

物理的には。 光球の表面近くから始まる彩層は、温度が4700℃近く、密度が1017粒子/cm3(2×10-4kg/m3)で、最も高いところでは温度が25000℃近く、密度が1010粒子/cm3(2×10-11kg/m3)と低くなっています。 しかし、それは単なる均質なプラズマの殻ではなく、私たちの住む地球の対流圏のように、複雑な嵐などの現象が刻々とその体積を揺らしている。 その理由は、光球の表面や下層で形成された磁場が、太陽表面にとどまらず彩層にまで及んでいるからである。 磁気円弧やプロミネンスなどの磁気活動の絨毯が形成されたり消滅したりを繰り返し、エネルギーを放出して彩層プラズマをかき混ぜる。 太陽物理学者は、成層圏とその上の狭い領域を太陽の「界面領域」と呼んでいる。 光球とコロナの間で物質とエネルギーを伝達する、プラズマと磁場の複雑な領域である。 ここで起こる様々な現象を図にしてみました。

図では、0キロメートル(図では0メガメートル:0ミリ)の位置にある太陽表面(光球)と、そこに太陽の粒状対流によって作られた小さな磁気ループを示しています。 この小さなループの頂点が再びつながって、より絡み合った磁場を形成し、エネルギーを放出して局所的なプラズマを加熱する。 これはまた、コロナの底部に向かって外側に伝わる衝撃波を作り、プラズマを10万℃以上に加熱する。 この過程で、アルフベン波と呼ばれる磁気の乱れも発生し、これが磁力線に沿って伝わり、コロナのプラズマをさらに加熱します。

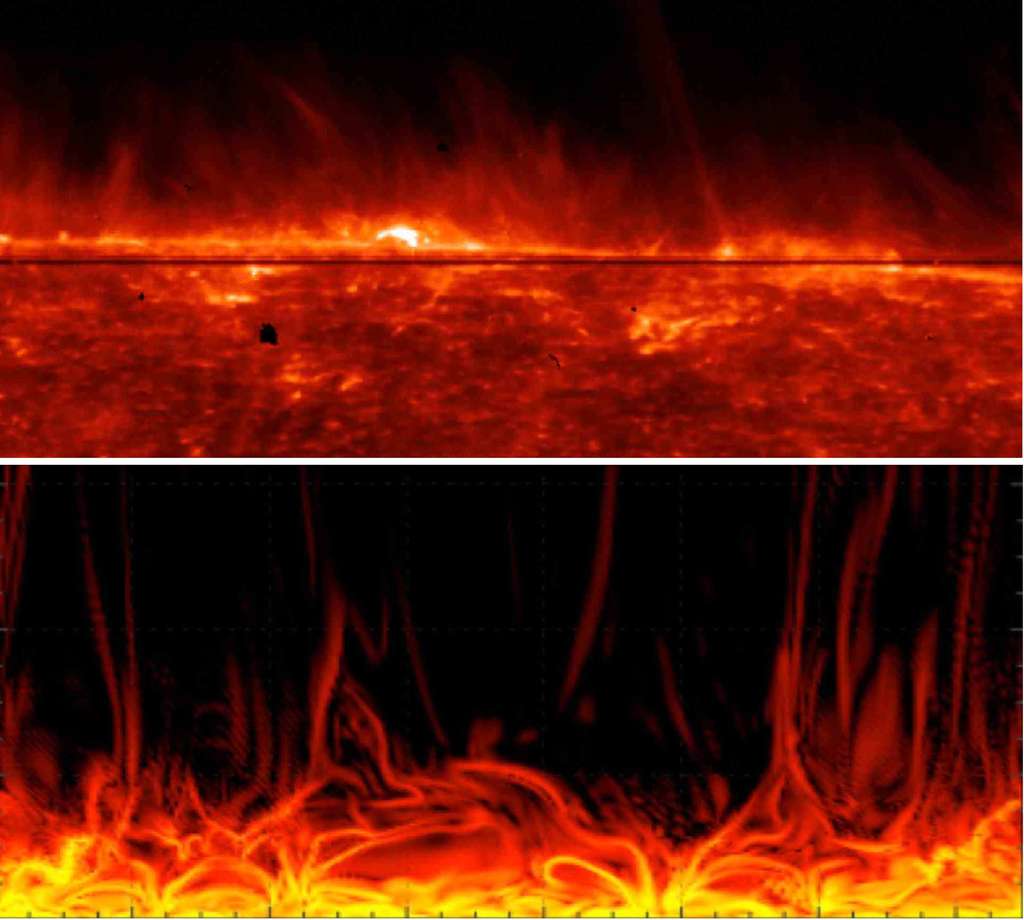

2013年に打ち上げられたNASAのIRIS太陽観測衛星は、この重要な太陽領域における温度、密度、質量の流れを研究するために特別に設計された機器を備えており、わずか200kmの範囲の特徴を見ることができるほどの高い解像度を持っています。 このような画像の一例として、垂直のフィラメントやその他の構造が多数存在する彩層の一部を、同様の条件で磁場やプラズマがどのようになっているかを示す数学的モデルと比較したものを示します。

図は、(上)光球上の彩色圏構造の実際のIRIS画像と、(下)光球表面の対流によって生じる磁場とプラズマのプラズマ物理シミュレーションを示している。 (Credit: Tahar Amari, Jean-François Luciani et Jean-Jacques Aly du physique théorique (CNRS/École Polytechnique) et du Service d’Astrophysique-Laboratoire AIM (CNRS/CEA/Université Paris Diderot) http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/soleil-enigme-chauffage-couronne-solaire-enfin-resolue-58585/

IRISで検出された新現象の中には、ヒートボム、ミニトルネード、高速ジェットコースターなどがあります。 これらはすべて、磁場とプラズマの相互作用によって駆動され、エネルギーを彩層からコロナへと運ぶことができます。 https://www.nasa.gov/content/goddard/iris-helps-explain-heating-of-solar-atmosphere

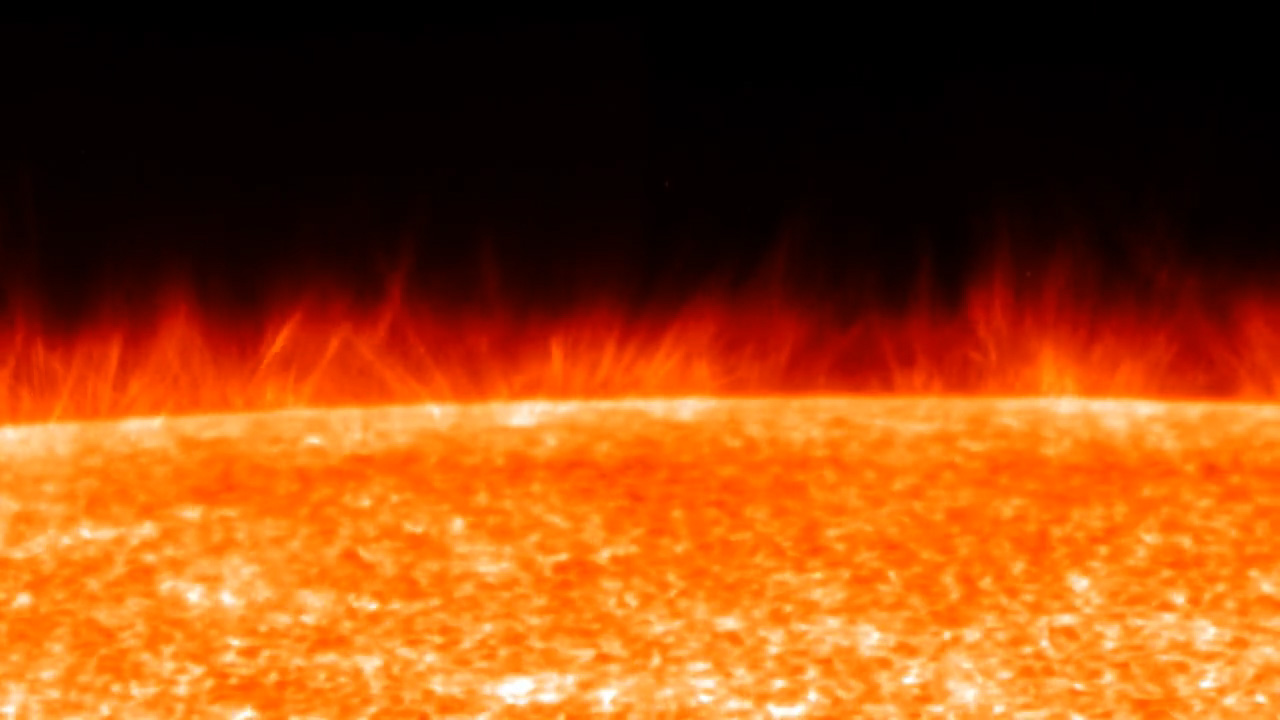

天文学者は、これらを「太陽スピキュール」と呼んでいました。 スピキュールとは、光球から約20km/sで上方に移動する直径約500kmのダイナミックなプラズマジェットのことです。 1877年にローマ・コレギウム天文台のアンジェロ・セッキ神父によって発見された。 太陽風の1秒間の質量密度の約100倍の質量を持ち、約15分持続する。 約6万個の太陽風は、光球の真上で太陽表面全体を覆い、彩層の頂点では最大1万kmの高さに達します。 驚くべきことに、この重要な成層圏の現象について、未だにきちんとした説明がなされていないのです。

これは、「ひので」探査機が撮影した、太陽縁に沿ったスピキュールの生垣の画像です。

Total solar eclipse chromosphere

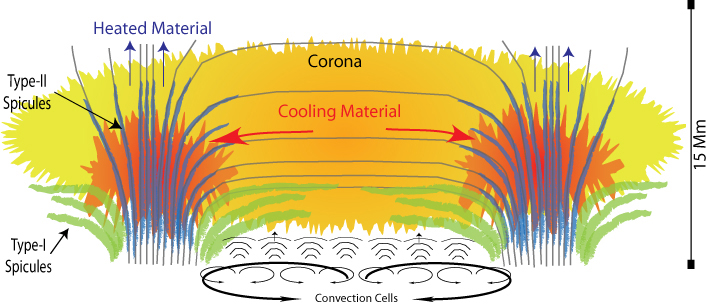

Total solar eclipse chromosphereCredit: Scott McIntosh, Bart De Pontieu, Viggo Hansteen and Karel Schrijver/UCAR.

光球上15,000kmの高さに渡るこの図では、II型スピキュールがコロナに突き刺さることで上部彩層に見られる高速の上昇流を示しています。 この物質は広い温度範囲で見ることができ、その一部はコロナの磁場に捕捉されます。 その後、同じ磁力線に沿って落下し、「コロナの雨」と呼ばれる現象が発生すると考えられています。

成層圏はなぜ赤い色に輝くのでしょうか? ほとんどが水素で構成されており、この温度条件では、水素ガスの最も一般的な光り方は、波長656.3ナノメートル(6563オングストローム)の水素アルファ(Ha)と呼ばれる特定のスペクトル線の発光である。 具体的には、水素原子のN=3とN=2のエネルギー準位間の量子遷移によるもので、バルマー系列と呼ばれる遷移の原理的な原子線である。 この光が発生すると、はっきりとした赤い色で輝き、彩雲に特徴的な色を与えます。 しかし、数十本ある水素の輝線の中で、なぜこの輝線だけが有彩球の色を出しているのでしょうか。

さまざまな水素の輝線の強さは、水素の密度と局所的な温度の複雑なバランスによって決まります。 色素圏の下部と上部では、密度が1000万分の1に減少し、同じ1万kmの高さでも温度が5倍に上昇するため、水素原子がどのように励起されて様々な輝線を発生させるかのモデルは、光球上の高さに非常に敏感に反応します。 詳細な3次元放射線計算によると、このHaの発光のほとんどは、温度と密度の条件が理想的な、太陽表面の500kmから1,500kmの間の狭い領域で生成されることが示唆されています。

なお、温度1万℃の水素原子の平均速度は秒速13kmしかなく、太陽表面の脱出速度である秒速618kmを大きく下回っているため、このような高温であっても、彩層内の太陽の大気は太陽重力に捕捉されています。

つまり、皆既日食のときに地球から見えるのは、太陽の彩層のほんの一部にすぎないのです。 実際には、1万kmの幅を持つこの領域は、地表から見るとわずか13秒角の角度しかありません。 一方、月の縁にある深い谷は、深さが約10km、角度が6秒のものもある。 つまり、理想的な皆既日食であっても、通常は彩層が完全に遮断されるか、あるいは彩層からの光が月の深い谷を通過する際にわずかに見えるだけということになります。

この領域を天文学的に調べるには、分光器を使うのがよいでしょう。 通常、分光器には小さなスリットがあり、観測される線をできるだけ細く、焦点を合わせていますが、彩層が非常に狭いため、皆既日食の際には月の縁が分光器の自然なスリットになります。 これは「フラッシュスペクトル」と呼ばれるもので、皆既日食が進むにつれて、太陽の彩層に関する重要な情報が「その場で」明らかになることが多い。 アマチュア天文家は、カメラの前に回折格子を置いて、このユニークなスペクトルを撮影することができます。

最も強い線はHaから右端にあり、黄色い線は1800年代に太陽で初めて発見された、太陽ガスの中で2番目に多いヘリウムによって生成されたものです。 それぞれの曲線に沿った光の強さは、月に露出したままの太陽の縁の曲線に沿っています。