La vida privada y los hábitos personales de los grandes escritores rusos me resultan fascinantes. Se les tiene como esos grandes genios con sus elevados pensamientos y sus novelas de cabecera. Pero resulta que son como nosotros. Tolstoi tenía que comer peras hervidas para aliviar sus problemas digestivos. Bulgakov estaba obsesionado con tener suficientes pares de calcetines. Y Chéjov hacía sus propias inhalaciones de vapor de creosota. (Vale, no todo el mundo hace esto. Pero todos tenemos curas extrañas que nos infligimos cuando estamos enfermos. ¿Verdad?) Al conocer lo extraños -y lo ordinarios- que eran estos escritores, podemos sentirnos más cerca de ellos y, lo que es más importante, de su obra, tan erróneamente caracterizada como inaccesible.

Leo Tolstoi, irritantemente preocupado por la salud, amante de los huevos

Leo Tolstoi, irritantemente preocupado por la salud, amante de los huevos

De hecho, había muchos aspectos de la vida de Tolstoi que podríamos considerar modernos o incluso milenarios. Su dieta era un modelo de alimentación limpia. Era un vegetariano estricto que describía el acto de comer animales como «inmoral». Se convirtió al vegetarianismo a mediados de la década de 1880, cuando tenía más de cincuenta años, y acabó desarrollando una serie de platos con huevo que le gustaba comer de forma rotativa. De vez en cuando, para interrumpir la sucesión de proteínas a base de huevo, comía su principal plato favorito sin huevo, judías y coles de Bruselas. Una vez al año se permitía un trozo de tarta de limón.

Tolstoi era un defensor de lo que ahora llamaríamos mindfulness e incluso escribió un libro de autoayuda (A Calendar of Wisdom) que parece un compendio de la mismísima biblia de Oprah Winfrey, O, The Oprah Magazine (lo digo como un cumplido). Y era un fan de Vivekananda, el monje indio al que generalmente se le atribuye haber traído el yoga a Occidente. Tolstoi escribió una vez: «Desde las seis de la mañana, he estado pensando en Vivekananda. Es dudoso que en esta época el hombre se haya elevado por encima de esta meditación desinteresada y espiritual». No hay pruebas de que el propio Tolstoi practicara el yoga, pero debió de conocer el pensamiento de Vivekananda sobre esta práctica. Me gusta pensar que sólo los huevos se interpusieron en su camino. Nadie quiere experimentar las consecuencias de esa elección dietética durante el perro hacia abajo.

Anton Chéjov no pudo librarse del #FOMO

Anton Chéjov no pudo librarse del #FOMO

Cuando escuché por primera vez la expresión «FOMO» (Fear of Missing Out), pensé inmediatamente en Chéjov. Él basó toda su filosofía de vida en cuestionar nuestra obsesión por compararnos con los demás, imaginando lo más ricas que serían nuestras vidas si sólo hubiéramos tomado un camino diferente y soñando despiertos con que alguien en algún otro lugar debe tenerlo mejor que nosotros.

Esta cualidad se resume en el estribillo de «¡Moscú! ¡Moscú! Moscú!» en Tres hermanas, donde los protagonistas tienen constantemente hambre de vida en una ciudad que apenas recuerdan y son completamente incapaces de ver que la buena vida que en realidad se están perdiendo es la que transcurre a su alrededor. Lamentablemente, el propio Chéjov tuvo mucho tiempo para sentir el #FOMO, ya que pasó la mayor parte de los últimos seis años de su vida sufriendo hemorragias causadas por la tuberculosis. Lo mejor para su estado fue vivir en Yalta (un lugar que él llamaba «la Siberia caliente»), donde estaba separado de su amada esposa Olga, que la mayor parte del tiempo estaba -adivinaste- en Moscú. Malos tiempos.

Anna Ajmátova, lanzadora de sombra impecablemente vestida

Anna Ajmátova, lanzadora de sombra impecablemente vestida

La gran poeta rusa del siglo XX, Anna Ajmátova, soportó inimaginables penurias personales para sobrevivir a la época de Stalin y seguir escribiendo. Esto culminó en la obra maestra «Réquiem», un ciclo de poemas dedicado a las mujeres que se pasaron la vida haciendo cola fuera de las cárceles y los campos esperando noticias de sus seres queridos. Ajmátova tenía muy poco dinero (ya que no se le permitía trabajar oficialmente como escritora) y estaba constantemente vigilada. A pesar de ello, se comportaba sartorialmente como Norma Desmond en Sunset Boulevard, vistiendo batas de seda negra bordadas prerrevolucionarias para las lecturas de poesía a finales de los años treinta. (El crítico Vitaly Vilenkin señaló: «La seda estaba en algunas partes bastante raída»)

A pesar de una vida que deprimiría al más optimista, Ajmátova también tenía la habilidad de cultivar estrechas amistades con personas con un excelente sentido del humor. Cuando ella y su amiga Nadezhda Mandelstam vivían en un semiexilio en Tashkent, se dieron cuenta de que el NKVD había «visitado» su apartamento mientras ellas estaban fuera. Habían dejado una barra de labios sobre una mesa, junto a un espejo trasladado desde otra habitación. Nadezhda Mandelstam escribió en su diario que ella y Ajmátova sabían que el pintalabios no podía ser suyo porque era «de un tono repugnante». Cualquiera que pueda ser puñetero sobre el gusto de un agente de la NKVD por el pintalabios en un momento de gran angustia y peligro personal es amigo mío.

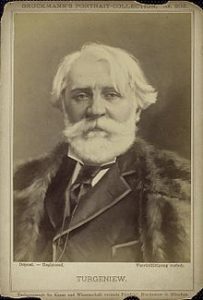

Iván Turguéniev, el tío chiflado favorito de todos

Iván Turguéniev, el tío chiflado favorito de todos

El autor de Padres e hijos y Un mes en el campo fue fácilmente la figura más pintoresca y hedonista de la historia literaria rusa. Tuvo una amante durante mucho tiempo que era una cantante de ópera a la que seguía por toda Europa. Era malhumorado, volátil y campechano. Lanzó un tintero a su amante cuando ésta le molestó y le dijo a la actriz Sarah Bernhardt que le recordaba a un sapo. Una vez, cuando se olvidó de acudir a una fiesta de té, escribió en su carta de disculpa que no podía acudir porque sus pulgares eran demasiado pequeños.

Tenía una amistad de amor-odio con Tolstoi. Cuando se llevaban bien era conocido entre los hijos de Tolstoi por ser el tío divertido. Los entretenía bailando gaitas para ellos y haciéndose pasar por una gallina mientras comía sopa. (Digo esto porque también estoy en medio de una violenta discusión con el traductor ruso de mi libro sobre si Turguéniev se hacía pasar por la gallina mientras comía la sopa o si le gustaba hacer imitaciones de gallinas que comían sopa. En cualquier caso, Turguénev podía ser divertido). Cuando enfermó, fue más allá del brebaje de creosota de Chéjov e intentó curarse del cáncer de la médula espinal bebiendo «nueve o diez vasos de leche» al día. Eso, amigos míos, es optimismo. (No funcionó.)

Aleksandr Solzhenitsyn, absoluto adicto al trabajo

Aleksandr Solzhenitsyn, absoluto adicto al trabajo

De todos los grandes escritores rusos, Solzhenitsyn, autor de El archipiélago del Gulag, es quizá el más profundamente atado a la costumbre. Me gusta pensar en él como el entrenador de vida del infierno. El New York Times lo describió una vez como una figura de «severidad casi bíblica», y eso es Solzhenitsyn en un buen día. Siempre que pienso en él me viene a la cabeza «All I Wanna Do» de Sheryl Crow y la letra «Me pregunto si alguna vez ha tenido un día de diversión en toda su vida». Por lo que he podido averiguar, era normal que Solzhenitsyn pasara hasta 18 horas al día trabajando en sus escritos e investigaciones. La leyenda cuenta que ni una sola vez contestó a un teléfono que sonara. Esto era un deber para otros, como su esposa. (¡Goles!) Su esposa dijo una vez: «No ha salido de casa en cinco años. Le falta una vértebra. . . Pero todos los días se sienta y trabaja». Piensa en eso. Le falta una vértebra. Pero todos los días se sienta y trabaja.

Hay una historia en la que se suelta. Cuando la escritora Lydia Chukovskaya fue entrevistada sobre su amistad con Solzhenitsyn a principios de los años setenta, habló de cómo tenían horarios de escritura similares (pobre mujer) y de cómo él se preocupaba por no molestarla. Dejaba notas en la nevera que decían cosas como: «Si estás libre a las nueve, escuchemos juntos la radio». ¿Ves? Al fin y al cabo, sí que sabía divertirse.